ステキなヒント

遺影とは|写真のプロが教える選び方と生前撮影の最新事情

- 1. 遺影とは何か|基本的な意味と現代の役割

- 1.1. 遺影の定義と歴史的背景

- 1.2. 現代における遺影の意味と変化

- 1.3. 宗教的な意味合いと実際の役割

- 2. プロが教える遺影写真の選び方|技術的ポイント

- 2.1. 画質と解像度の重要性(200万画素以上の理由)

- 2.2. 構図と表情の選び方(カメラ目線vs自然な表情)

- 2.3. 照明と色調の確認ポイント

- 2.4. 背景処理と合成加工の可能性

- 3. 遺影に適した写真の具体的な基準

- 3.1. サイズと画質の技術的要件

- 3.2. 表情と服装の選び方

- 3.3. 撮影時期の考慮点(5年以内の理由)

- 3.4. 避けるべき写真の特徴

- 4. デジタル加工とプロの修正技術

- 4.1. 背景合成の技術と効果

- 4.2. 服装変更(和装・洋装)の可能性

- 4.3. 画質向上と色調補正

- 4.4. 加工費用の相場と業者選び

- 5. 生前遺影撮影の最新事情|2025年のトレンド

- 5.1. 生前撮影が増えている理由

- 5.2. 現代的な遺影スタイルの変化

- 5.3. 撮影時の心構えとアドバイス

- 5.4. 家族の負担を軽減する準備方法

- 6. 遺影の準備から葬儀後まで|実践的な流れ

- 6.1. 通夜までの準備スケジュール

- 6.2. 葬儀社との連携ポイント

- 6.3. 祭壇用と焼香台用のサイズ違い

- 6.4. フレーム選びの現代的なアプローチ

- 7. 葬儀後の遺影の扱い方

- 7.1. 飾る期間と場所の選び方

- 7.2. 保管方法と劣化防止

- 7.3. 処分方法の選択肢

- 7.4. サイズ変更で長期保管しやすくする方法

- 8. まとめ

生前遺影撮影専門の写真館で、これまで3000組を超えるご家族様の大切な遺影撮影に携わらせていただいた経験から、遺影について正しい知識と実践的なアドバイスをお伝えいたします。

近年、遺影に対する考え方は大きく変化しており、従来の堅い表情の写真から、故人らしさを表現した自然な笑顔の写真まで、多様なスタイルが受け入れられるようになりました。また、2025年現在では生前に自分の遺影を準備される方が急激に増えており、私どものスタジオでも月間100組以上のご予約をいただいております。

この記事では、撮影のプロとして培った技術的な知識と、多くのご家族様から学ばせていただいた実体験を基に、美しく心に残る遺影を準備するための完全ガイドをお届けいたします。

遺影とは何か|基本的な意味と現代の役割

遺影の定義と歴史的背景

遺影とは、通夜や葬儀の際に祭壇に飾られる故人の写真や肖像画のことです。読み方は「いえい」で、漢字の通り「故人の影を遺す」という意味を持ちます。

遺影の歴史は古く、その起源は江戸後期から明治時代にかけて存在した「死絵」と呼ばれる浮世絵にさかのぼります。当時は著名な歌舞伎役者などが亡くなった際に、その似顔絵を描いて供養したのが始まりとされています。現在のような写真を用いた遺影が一般的になったのは、カメラの普及とともに昭和に入ってからのことです。

撮影の現場で多くのご家族様とお話しする中で感じるのは、遺影が単なる「飾り物」ではなく、故人との最後の対話の場となっていることです。参列者の方々が遺影に向かって言葉をかけられる姿を拝見すると、遺影が持つ深い意味を実感いたします。

現代における遺影の意味と変化

2025年現在、遺影に求められる役割は従来とは大きく変わってきています。私どものスタジオでの撮影経験から見える現代の遺影の特徴をご紹介します。

かつての遺影は、正面を向いた厳格な表情で、黒い額縁に入れられることが一般的でした。しかし現在では、故人の人柄や個性を表現することが何より重要視されています。実際に、お客様からは「父の笑顔を残したい」「母が一番美しく見える角度で撮ってほしい」といったご要望を多数いただきます。

また、フレームについても多様化が進んでおり、木目調やパステルカラー、さらには故人の趣味に合わせた装飾を施すケースも増えています。特に家族葬が主流となった現代では、より個人的で温かみのある遺影が好まれる傾向にあります。

宗教的な意味合いと実際の役割

重要な点として、遺影には宗教的な意味合いはありません。仏教、神道、キリスト教など、どの宗教においても遺影は必須のものではなく、故人を偲ぶための道具として位置づけられています。

ただし、実際の現場では遺影が果たす心理的な役割は非常に大きいものがあります。私が撮影させていただいたご家族様から後日いただくお手紙では、「遺影を見ると故人との思い出がよみがえる」「まるで生きているかのような表情に救われる」といったお言葉を多数いただいております。

このように、遺影は宗教的な意味を超えて、遺された方々の心の支えとなる重要な存在なのです。

プロが教える遺影写真の選び方|技術的ポイント

画質と解像度の重要性(200万画素以上の理由)

遺影作成において、最も基本的でありながら重要なのが画質です。撮影のプロとして強くお伝えしたいのは、遺影には最低でも200万画素以上の写真を使用していただきたいということです。

なぜ200万画素が必要なのでしょうか。一般的な遺影は四つ切サイズ(254×305mm)またはA4サイズ(210×297mm)で作成されます。もとの写真が小さい場合、これらのサイズまで引き伸ばすと画質が粗くなってしまいます。200万画素あれば、美しい画質を保ったまま遺影サイズまで拡大することが可能です。

現在のスマートフォンやデジタルカメラは大部分が200万画素を超えていますが、注意すべきは古い機種や、写真をトリミング(切り抜き)した場合です。特に集合写真から故人だけを切り抜く際は、元の画像の画素数が十分であることを確認してください。

実際の現場では、「スマートフォンで撮った写真でも大丈夫ですか」というご質問をよくいただきます。最近のスマートフォンであれば十分な画質ですが、撮影時にピントがしっかり合っていることが重要です。

構図と表情の選び方(カメラ目線vs自然な表情)

撮影のプロとして多くの遺影を拝見してきた経験から、構図と表情について具体的にアドバイスさせていただきます。

カメラ目線の遺影の特徴

カメラ目線の写真は、参列者との「対話感」を生み出します。まるで故人が参列者一人ひとりを見つめているような印象を与え、心に強く残る遺影となります。私どものスタジオでも、生前撮影ではカメラ目線での撮影が約7割を占めています。

自然な表情の遺影の特徴

一方、少し視線を外した自然な表情の遺影は、故人の日常の優しさや穏やかさを表現できます。特に笑顔の写真では、思い出話に花が咲くような温かい雰囲気を演出できます。

構図のポイント

遺影では、胸から上が写るバストショットが基本です。顔の大きさが10円玉サイズ以上あれば、美しく引き伸ばすことができます。また、少し斜めから撮影された写真も、立体感が生まれて美しい仕上がりになります。

実際の選択では、故人の性格や普段の表情を思い浮かべながら、最もその方らしいと感じる写真を選んでいただくことをおすすめしています。

照明と色調の確認ポイント

写真の美しさを決定する重要な要素が照明と色調です。プロの視点から、遺影に適した写真の見極め方をお伝えします。

照明のチェックポイント

- 顔に自然な陰影があること(平面的な照明は避ける)

- 目にキャッチライト(光の反射)が入っていること

- 逆光で暗くなっていないこと

- 強すぎる影が顔にかかっていないこと

室内で撮影された写真の場合、窓際の自然光で撮られたものが最も美しい仕上がりになります。フラッシュを使用した写真は、適切に撮影されていれば問題ありませんが、強すぎると不自然な印象になることがあります。

色調の確認点

現代のデジタル技術では、多少の色調調整は可能ですが、元の写真が適切な色バランスであることが理想です。特に肌色が自然であること、全体的に黄色や青色に偏っていないことを確認してください。

私どものスタジオでは、撮影時に複数の照明パターンで撮影し、お客様に最も美しく見えるものを選んでいただいています。

背景処理と合成加工の可能性

現代の遺影作成では、背景の合成加工が一般的になっています。撮影のプロとして、背景処理についての実用的な情報をお伝えします。

背景合成の種類

- 無地背景(ブルー系、グレー系、ベージュ系)

- グラデーション背景

- 花柄などの装飾背景

- 思い出の場所の背景

最も一般的なのは清涼感のあるブルー系の背景です。日本人の肌色との相性が良く、上品で落ち着いた印象を与えます。グレー系は現代的でシンプルな印象、ベージュ系は温かみのある優しい印象になります。

元の背景を活かす場合

旅行先や思い出の場所で撮影された写真の場合、背景をそのまま活かすことも多くあります。故人らしさを表現する重要な要素になりますので、背景も含めて故人の人生を表現する一つの方法として考えてみてください。

実際の加工では、専門業者が丁寧に処理を行いますが、元の写真の背景がシンプルであるほど、自然な仕上がりになります。

遺影に適した写真の具体的な基準

サイズと画質の技術的要件

撮影のプロとして、遺影に適した写真の技術的要件を具体的にお伝えします。これらの基準を満たしていれば、美しい遺影を作成することができます。

画素数の基準

- 最低要件:200万画素以上

- 推奨:500万画素以上

- 理想的:800万画素以上

元写真での顔のサイズ

- 最低限:500円玉サイズ

- 推奨:10円玉サイズ以上

- 理想的:顔が写真の1/3以上を占める

画質の確認項目

- ピントが目にしっかり合っている

- ブレがない

- ノイズ(ザラつき)が少ない

- 適切な明るさである

私どものスタジオでは、これらの基準をクリアした写真であれば、四つ切サイズまで美しく仕上げることができます。逆に、これらの基準を満たしていない写真の場合は、事前にお客様にご相談し、可能な限りの調整を行います。

表情と服装の選び方

多くのご家族様と接してきた経験から、表情と服装選びのポイントをお伝えします。

表情選びのガイドライン

現代では、故人らしい表情が最も重要視されます。以下のような表情がおすすめです。

- 自然な微笑み(無理のない笑顔)

- 穏やかで安らかな表情

- 凛とした品のある表情

- 思い出深い特別な日の表情

避けるべき表情としては、極端に明るすぎる笑い顔や、逆に沈んだ暗い表情があります。参列者の方が違和感を感じない、自然で美しい表情を選んでください。

服装についての考え方

従来は正装が基本とされていましたが、現在では多様な服装が受け入れられています。

- 正装(スーツ、和装など):格式高い印象

- きれいめカジュアル:親しみやすい印象

- 趣味の服装:故人らしさを表現

服装の変更は加工で可能ですが、元の写真の首回りがはっきり写っていることが重要です。私どものスタジオでは、和装からスーツ、スーツから和装まで、様々な服装変更を承っております。

撮影時期の考慮点(5年以内の理由)

遺影に使用する写真の撮影時期について、プロの視点からアドバイスいたします。

5年以内が推奨される理由

- 参列者が違和感を感じない

- 故人の最期の姿に近い

- 家族の記憶と合致する

ただし、これは絶対的な基準ではありません。病気などで見た目が大きく変化した場合や、最近の良い写真がない場合は、元気だった頃の写真を使用することも多くあります。

撮影時期による使い分け

- 最近5年以内:そのまま使用可能

- 5-10年前:状況により使用可能

- 10年以上前:特別な事情がある場合のみ

実際の現場では、ご家族様と相談しながら最適な写真を選んでいただいています。重要なのは年数ではなく、故人らしさが表現されているかどうかです。

避けるべき写真の特徴

撮影のプロとして、遺影に適さない写真の特徴もお伝えしておきます。

技術的に避けるべき写真

- 手ブレや被写体ブレがある

- ピントが合っていない

- 極端に暗い、または明るすぎる

- 画質が粗い(画素数不足)

構図的に避けるべき写真

- 顔が小さすぎる(集合写真の一部など)

- 横顔や後ろ姿

- 帽子やサングラスで顔が隠れている

- 他の人と密着している

状況的に避けるべき写真

- 体調不良が明らかに見える

- 極端に若すぎる(現在と印象が大きく異なる)

- 不適切な場所や状況で撮影されている

これらに該当する写真であっても、加工技術により改善できる場合があります。諦めずに専門業者にご相談いただくことをおすすめします。

デジタル加工とプロの修正技術

背景合成の技術と効果

現代の遺影作成では、デジタル加工技術が重要な役割を果たしています。プロの加工技術について、実際の作業プロセスを含めてご説明します。

背景合成の基本プロセス

- 人物の輪郭を精密に切り抜く

- 髪の毛一本一本まで自然に処理する

- 適切な背景を合成する

- 光の方向や色調を調整する

- 全体のバランスを整える

背景の選択肢と効果

- ブルー系グラデーション:清潔感と上品さを演出

- グレー系:現代的でシンプルな印象

- ベージュ系:温かみと親しみやすさ

- 花柄背景:優雅で華やかな印象

- 雲や光の背景:神聖で荘厳な印象

私どものスタジオでは、故人の性格や家族の希望に合わせて、50種類以上の背景パターンから最適なものを選んでいただいています。

自然な仕上がりのポイント

背景合成で重要なのは、人工的に見えないことです。光の方向、影の付き方、色温度の統一など、細部にこだわることで自然な仕上がりを実現します。

服装変更(和装・洋装)の可能性

デジタル加工による服装変更は、現代の遺影作成における一般的な技術となっています。プロの技術でどこまで可能なのかをご紹介します。

服装変更の種類

- カジュアルウェアから正装へ

- 洋装から和装へ

- スーツの色やデザイン変更

- 着物の柄や色の変更

- ネクタイやアクセサリーの追加・変更

変更可能な条件

服装変更を美しく行うためには、いくつかの条件があります。

- 首から胸元が明確に写っている

- 髪型が服装と調和している

- ポーズが選択する服装に適している

- 画質が十分である

人気の組み合わせ

私どもの経験では、以下のような変更が特に人気です。

- 普段着からビジネススーツへ

- カジュアルウェアから訪問着へ

- 古いスーツから現代的なデザインへ

- 男性の場合、ネクタイの色や柄の変更

注意すべきポイント

服装変更は可能ですが、故人らしさを損なわないよう注意が必要です。普段着なかった服装よりも、故人が好んでいたスタイルに近い選択をおすすめします。

画質向上と色調補正

プロの加工技術により、古い写真や画質の良くない写真も美しい遺影に仕上げることができます。

画質向上技術

- ノイズ除去:ザラつきを除去し滑らかに

- シャープネス調整:輪郭をくっきりと

- 解像度向上:AIを使用した高解像度化

- 色彩復元:退色した写真の色を復元

色調補正の内容

- 肌色の自然な調整

- 全体の明るさとコントラスト調整

- 色温度の補正(黄色や青色の偏りを修正)

- 部分的な明度調整

特殊な修正技術

- 小さなキズや汚れの除去

- 眼鏡の反射除去

- 影の調整

- 髪型の整理

- 軽微な肌荒れの修正

これらの技術により、30年前の古い写真も現代的で美しい遺影に生まれ変わらせることができます。

加工費用の相場と業者選び

デジタル加工の費用について、業界の実情をお伝えします。

加工費用の相場(2025年現在)

- 基本的な背景合成:3,000円~8,000円

- 服装変更込み:8,000円~15,000円

- 高品質修正パック:15,000円~25,000円

- 特殊加工・復元作業:20,000円~50,000円

業者選びのポイント

- 実績と技術力:サンプル作品の品質確認

- 対応速度:緊急時の対応可能時間

- 修正回数:納得いくまでの修正対応

- 料金の透明性:追加料金の有無

- アフターサービス:焼き増し対応など

おすすめの依頼先

- 葬儀社:総合的なサービスと迅速対応

- 写真専門店:高品質な技術と豊富な選択肢

- 遺影専門業者:専門性と経験の豊富さ

- フォトスタジオ:技術力と相談しやすさ

緊急時でも、多くの業者が当日~翌日対応を行っていますので、慌てずに複数の業者に相談することをおすすめします。

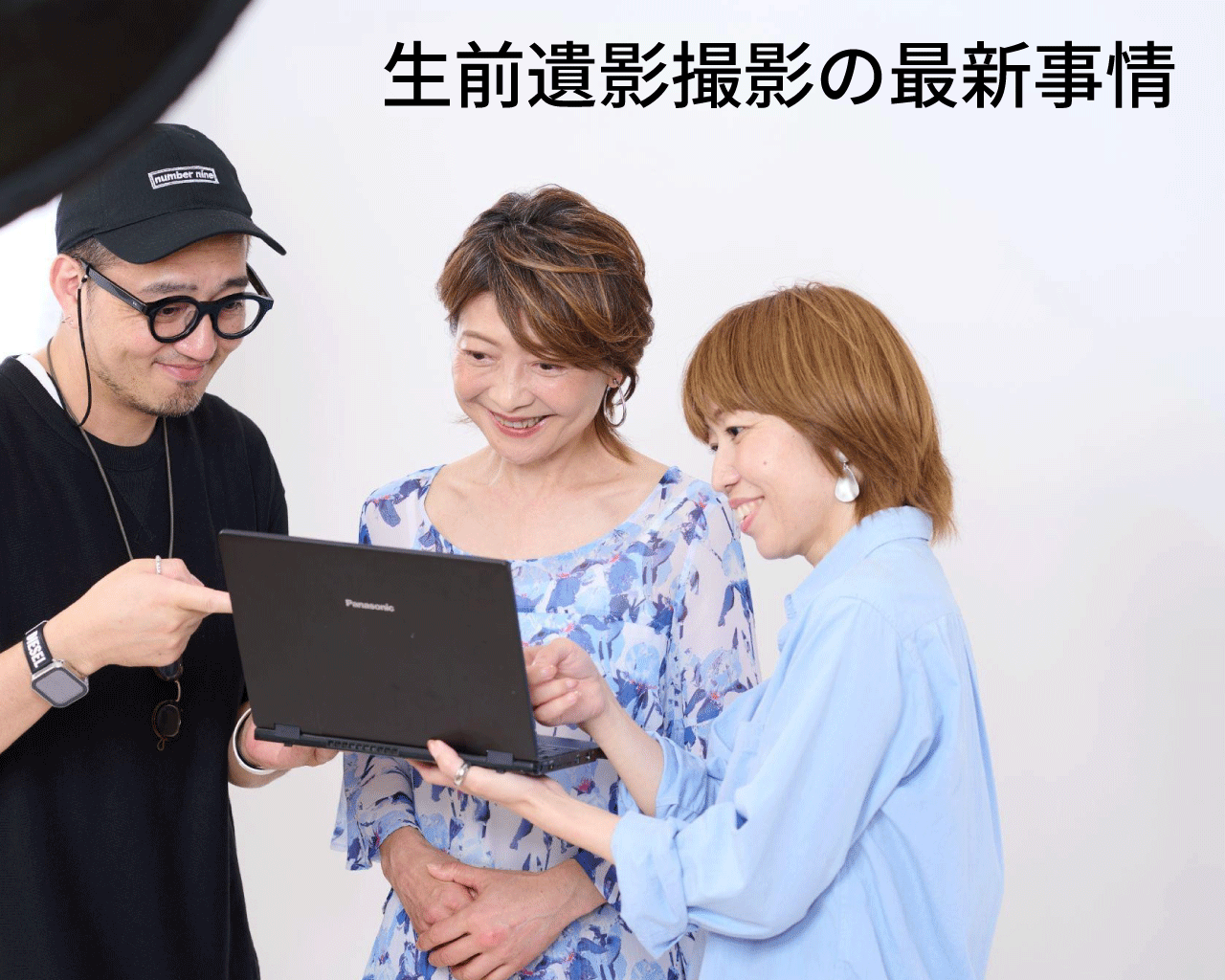

生前遺影撮影の最新事情|2025年のトレンド

生前撮影が増えている理由

2025年現在、生前遺影撮影は急激な増加傾向にあります。私どものスタジオでも、5年前と比較して生前撮影のご予約は約5倍に増えております。この背景には、現代特有の様々な理由があります。

家族の負担軽減への配慮

最も多い理由は、「家族に迷惑をかけたくない」という思いです。大切な人を失った悲しみの中で、遺影選びに苦労する家族の姿を想像し、事前に準備される方が増えています。実際に、生前撮影をされたお客様のご家族から「故人の意思を尊重でき、準備に余裕が持てた」というお声を多数いただいております。

終活ブームとデジタル化の影響

終活への関心の高まりとともに、デジタルカメラの普及により日常的に写真を撮る機会が減ったことも大きな要因です。特に60代以降の方々から「最近、きちんとした写真を撮っていない」というご相談を多く受けます。

コロナ禍による意識変化

2020年以降のコロナ禍により、人生の不確実性を強く意識される方が増えました。「いつ何があるかわからない」という思いから、生前準備への関心が高まっています。

品質へのこだわり

プロの撮影による高品質な遺影を希望される方も増えています。照明、構図、表情など、細部まで納得のいく写真を残したいという意識の表れです。

現代的な遺影スタイルの変化

2025年の遺影トレンドは、従来の概念を大きく変える多様性に富んでいます。

表情のトレンド

- 自然な笑顔:最も人気の高いスタイル(約60%)

- 穏やかな微笑み:上品で安らかな印象(約25%)

- 凛とした表情:品格のある美しさ(約15%)

服装のトレンド

従来の黒やグレーの正装から、より個性的な選択肢が広がっています。

- お気に入りの服:趣味や個性を反映した装い

- 記念日の服装:結婚式や特別な日の衣装

- 現代的なスーツ:明るい色合いも人気

- カジュアルエレガント:上品なカジュアルウェア

撮影スタイルの多様化

- ポートレート風:芸術性の高い仕上がり

- ライフスタイル風:日常の自然な雰囲気

- 記念写真風:特別な日の思い出を演出

- 趣味と一緒に:愛用品や趣味のアイテムと共に

フレームとサイズの変化

- 木目調フレーム:温かみのある自然な印象

- モダンフレーム:現代的でスタイリッシュ

- カラーフレーム:故人の好みの色を反映

- 変形サイズ:正方形や横長など多様な形状

撮影時の心構えとアドバイス

プロの撮影現場で培ったノウハウから、生前遺影撮影時の心構えをお伝えします。

撮影に臨む心構え

生前遺影撮影は特別な撮影です。多くのお客様が最初は緊張されますが、以下の心構えで臨んでいただくことをおすすめします。

- リラックスした状態で:緊張は表情に現れます

- 故人らしさを大切に:無理に演じる必要はありません

- 家族の意見も参考に:客観的な視点も重要です

- 複数パターンの撮影:様々な表情や角度で撮影

撮影当日の準備

- 体調を整える(前日は十分な睡眠を)

- 肌の手入れ(男性も基本的なケアを)

- 髪型のセット(美容院は2-3日前がベスト)

- 服装の準備(しわがないよう前日にチェック)

- メガネの調整(反射防止のため事前にクリーニング)

撮影中のポイント

撮影中は以下の点を意識していただきます。

- 自然な表情を心がける

- 肩の力を抜いてリラックス

- 目線の位置をカメラマンの指示に従う

- 表情の変化を楽しむ気持ちで

私どものスタジオでは、撮影前に十分なカウンセリングを行い、お客様がリラックスして撮影に臨めるよう心がけております。

家族の負担を軽減する準備方法

生前遺影撮影の最大のメリットは、家族の負担軽減です。効果的な準備方法をご紹介します。

撮影データの管理方法

- 複数の保存場所:デジタルデータとプリントの両方を準備

- 家族との共有:クラウドストレージでの共有

- 撮影情報の記録:撮影日、場所、加工内容の記録

- 業者情報の保管:撮影・加工業者の連絡先保管

家族への情報共有

生前撮影を行った際は、以下の情報を家族と共有しておきます。

- 撮影した写真の保存場所

- 加工業者の連絡先

- 希望する使用方法

- フレームや背景の好み

- 追加撮影の必要性

エンディングノートとの連携

エンディングノートに遺影に関する情報を記載しておくことをおすすめします。

- 遺影写真の保存場所

- 使用を希望する写真の指定

- フレームや背景の希望

- 加工に関する指示

- 撮影業者の情報

定期的な更新の検討

生前撮影は一度行えば終わりではありません。以下のタイミングでの更新を検討してください。

- 大きな見た目の変化があった時

- 5年程度経過した時

- 健康状態に変化があった時

- より良い写真を撮りたいと思った時

これらの準備により、家族は故人の意思を尊重した遺影を迅速に準備することができ、精神的負担を大幅に軽減することができます。

遺影の準備から葬儀後まで|実践的な流れ

通夜までの準備スケジュール

遺影準備の実際のスケジュールについて、緊急時のポイントも含めてご説明します。撮影のプロとして、多くの緊急依頼に対応してきた経験からお伝えします。

理想的なスケジュール(生前準備済みの場合)

- ご逝去直後:保存された遺影データを確認

- 1-2時間後:葬儀社と遺影について打ち合わせ

- 3-4時間後:追加の焼き増しや加工依頼

- 6-8時間後:遺影の受け取りと設置

一般的なスケジュール(写真選びから開始)

- ご逝去後2-3時間:写真の選定開始

- 4-6時間後:選定完了、業者へ依頼

- 8-12時間後:加工・プリント完了

- 通夜開始2-3時間前:遺影設置完了

緊急時の最短スケジュール

私どもの経験では、以下が最短のスケジュールです。

- 写真選定:30分

- データ入稿:15分

- 加工作業:2-3時間

- プリント・フレーム装着:1時間

- 合計:4-5時間での納品可能

スムーズな準備のポイント

- 候補写真を複数枚準備する

- デジタルデータがある場合は優先的に使用

- 24時間対応の業者を事前に確認

- 葬儀社との連携を密にする

葬儀社との連携ポイント

葬儀社との適切な連携により、遺影準備はよりスムーズに進みます。プロの視点から重要なポイントをお伝えします。

事前に確認すべき項目

- 遺影作成サービスの有無と内容

- 対応可能な時間帯

- 加工技術のレベル

- 料金体系と支払い方法

- 緊急時の連絡先

葬儀社選択時のチェックポイント

- 技術力:過去の作品例を確認

- 対応速度:緊急時の対応時間

- 料金透明性:追加料金の有無

- アフターサービス:焼き増しや修正対応

- 機材・設備:プリンターや加工機材の品質

外部業者利用時の注意点

葬儀社以外の業者を利用する場合の連携ポイントです。

- 納期の確実な共有

- データ形式の事前確認

- 受け渡し場所と時間の調整

- 緊急時の連絡体制構築

トラブル回避のための準備

- 複数の業者の連絡先を把握

- バックアップの写真データを準備

- 最低限の仕上がりでも対応可能な準備

- 家族間での責任者の明確化

祭壇用と焼香台用のサイズ違い

遺影には用途に応じた異なるサイズが必要です。実際の葬儀現場での経験から、最適なサイズ選択をご説明します。

祭壇用遺影の仕様

- サイズ:四つ切(254×305mm)またはA4サイズ(210×297mm)

- 目的:参列者全員から見やすい大きさ

- 配置:祭壇の中央、最も目立つ位置

- 特徴:格式高く、荘厳な印象を演出

焼香台用遺影の仕様

- サイズ:L判(89×127mm)、キャビネ(130×180mm)、2L判(127×178mm)

- 目的:焼香時の個人的な対話

- 配置:焼香台の横、参列者に近い位置

- 特徴:親しみやすく、身近な印象

サイズ選択の実践的アドバイス

私どもの経験から、以下の組み合わせが最も効果的です。

- 祭壇用:四つ切サイズで格式高く

- 焼香台用:2L判で親しみやすく

- 自宅用:L判またはキャビネサイズで日常的に

費用効率を考慮した準備方法

- 高解像度データから複数サイズを作成

- 将来の法事での使用も想定してサイズを選択

- プリント業者のセット料金を活用

- 家族用の小サイズも同時に準備

フレーム選びの現代的なアプローチ

遺影のフレーム選びは、現代では非常に多様化しています。撮影のプロとして、お客様と一緒に選んできた経験からアドバイスします。

現代的なフレームの選択肢

伝統的なスタイル

- 黒塗りフレーム:格式高い伝統的な印象

- 銀色フレーム:上品でクラシックな印象

- 金色フレーム:荘厳で華やかな印象

現代的なスタイル

- 木目調フレーム:温かみのある自然な印象

- ホワイトフレーム:清潔感のある現代的な印象

- メタルフレーム:シンプルでスタイリッシュ

- ガラス額:透明感のあるモダンな印象

カラーフレーム

- パステルカラー:優しく親しみやすい印象

- 故人の好みの色:個性を表現

- インテリアとの調和:自宅での長期使用を考慮

フレーム選択の基準

故人の個性や葬儀の雰囲気に合わせた選択が重要です。

- 故人の性格:温和な方には木目調、凛とした方にはメタル系

- 葬儀の規模:大規模な場合は伝統的、家族葬では現代的

- 宗教・宗派:特に決まりはないが、調和を考慮

- 長期使用:自宅での飾りやすさも考慮

実際の選び方のプロセス

- 故人のイメージを家族で共有

- 複数のフレームサンプルを確認

- 写真との組み合わせで最終決定

- 将来の使用場面も考慮して決定

私どものスタジオでは、写真の雰囲気に合わせて最適なフレームをご提案し、実際に組み合わせてご確認いただいています。

葬儀後の遺影の扱い方

飾る期間と場所の選び方

葬儀後の遺影の扱いについて、宗教的な観点と実用的な観点の両方からアドバイスします。

一般的な飾り方の流れ

四十九日まで(後飾り期間)

葬儀直後から四十九日の法要まで、遺影は後飾り祭壇に飾られるのが一般的です。

- 配置場所:後飾り祭壇の中央

- 一緒に飾るもの:位牌、線香、花、供物

- 向き:東向きまたは南向きが推奨

- 注意点:直射日光を避け、安定した場所に設置

四十九日以降の選択肢

四十九日の法要後は、家庭の事情に合わせて選択できます。

継続して飾る場合の場所

- 仏壇の近く:最も一般的な配置

- 仏間・床の間:伝統的で格式高い印象

- リビング:日常的に故人を感じられる

- 寝室:プライベートな対話の場として

飾る期間の考え方

- 一周忌まで:比較的多くの家庭で継続

- 三回忌まで:法事のタイミングで再考

- それ以降:家族の意向により判断

- 半永久的:故人への想いが続く限り

保管方法と劣化防止

遺影を美しい状態で長期保管するための専門的なアドバイスをお伝えします。

劣化の主な原因

- 紫外線:色あせの最大の原因

- 湿度:カビや変色の原因

- 温度変化:フレームの歪みや写真の反り

- ほこり:表面の汚れと傷

- 化学物質:接着剤などからのガスによる変色

効果的な保管方法

日常的に飾る場合

- UVカットガラスの使用

- 直射日光の当たらない場所に配置

- 定期的な清掃(月1回程度)

- 適切な湿度管理(50-60%が理想)

- エアコンの風が直接当たらない場所

長期保管する場合

- 専用の保存箱に入れる

- 防虫剤・乾燥剤の使用

- 冷暗所での保管

- 年1-2回の状態確認

- デジタルデータでのバックアップも並行

プロによるメンテナンス

私どもでは、遺影のクリーニングやメンテナンスサービスも提供しています。

- 写真面のクリーニング

- フレームの調整・修理

- ガラスの交換

- 退色した写真の復元

- 新しいフレームへの交換

処分方法の選択肢

遺影の処分について、プロの立場から様々な選択肢をご紹介します。

処分のタイミング

遺影の処分は、必要に応じていつでも行うことができます。一般的なタイミングは以下の通りです。

- 四十九日の法要後

- 一周忌、三回忌などの節目

- 引っ越しや生活環境の変化時

- 遺品整理のタイミング

処分方法の種類

供養を伴う処分方法

お寺・神社でのお焚き上げ

- 費用:10,000円~50,000円

- 特徴:宗教的な供養を伴う

- 手続き:事前連絡と持参または郵送

供養業者への依頼

- 費用:2,000円~5,000円(写真のみ)

- 特徴:郵送での手続きが可能

- 注意点:合同供養が一般的

葬儀社での処分

- 費用:葬儀料金に含まれる場合が多い

- 特徴:信頼できる処分方法

- 条件:葬儀を依頼した業者に限定される場合あり

自分で行う処分方法

- 写真部分:可燃ごみ

- フレーム:自治体のルールに従い分別

- 配慮:白い布で包み、塩で清める

- 心構え:故人への感謝の気持ちを持って

処分前の確認事項

- 家族・親族への相談

- 今後の法事での使用予定確認

- 写真データのバックアップ確認

- 他のサイズの遺影の有無確認

サイズ変更で長期保管しやすくする方法

大きな祭壇用遺影を、日常的に扱いやすいサイズに変更する方法をご紹介します。

サイズ変更のメリット

- 保管場所の節約

- 日常的な手入れが容易

- 移動や取り扱いが簡単

- インテリアとの調和

推奨するサイズ変更パターン

四つ切からの変更

- L判(89×127mm):手軽でアルバム感覚

- キャビネ(130×180mm):程よい存在感

- 2L判(127×178mm):バランスの良いサイズ

A4サイズからの変更

- ハガキサイズ(100×148mm):コンパクトで扱いやすい

- キャビネサイズ:最も人気の変更サイズ

- B5サイズ(182×257mm):適度な大きさを保ちたい場合

サイズ変更の実際の手順

- 元の写真データまたは高品質なスキャンを準備

- 希望サイズでのプリント

- 新しいフレームの選択

- 古い遺影の適切な処分

費用の目安

- データからの再プリント:500円~2,000円

- 新しいフレーム:1,000円~5,000円

- スキャンが必要な場合:追加1,000円~3,000円

私どものスタジオでも、葬儀後のサイズ変更サービスを多数承っており、お客様のライフスタイルに合わせた最適なサイズをご提案しています。

まとめ

生前遺影撮影専門フォトグラファーとして、多くのご家族様と向き合ってきた経験から、遺影について包括的にお伝えしました。

遺影は単なる写真ではなく、故人の人生を物語る大切な記録であり、遺された方々の心の支えとなる存在です。現代では技術の進歩により、どのような写真からでも美しい遺影を作成することが可能になり、また生前撮影という選択肢も一般的になってきました。

重要なのは、故人らしさを表現することと、遺族の心の負担を軽減することです。プロの技術を活用しながら、画質、構図、表情にこだわり、デジタル加工による背景合成や服装変更も適切に行うことで、心に残る美しい遺影を準備することができます。

生前撮影については、家族の負担軽減という大きなメリットがあり、2025年現在では多くの方が積極的に検討されています。撮影時期に早すぎるということはありませんし、定期的な更新も可能です。

葬儀後の遺影の扱いについては、宗教的な制約はほとんどなく、家族の気持ちと実用性を重視して決定していただけます。適切な保管方法により長期間美しい状態を保つことができ、必要に応じて処分や加工も自由に行うことができます。

最後に、遺影準備で最も大切なことは、故人への愛情と感謝の気持ちです。技術的な完璧さよりも、その方らしさを表現し、遺された方々が心安らぐような遺影を準備することが何よりも重要だということを、撮影のプロとしてお伝えしたいと思います。

▼ この記事を書いた人

池田 基 (いけだ もとい)

えがお写真館 フォトグラファー

【“えがお”がある場所】

撮り終えた写真を見て、安心した表情、嬉しい表情を見ることが私の喜びになっています。撮影の雰囲気は慣れていないとそれだけで緊張してしまいます。それでなくても、1人で写真撮影をするということは緊張します。

そんな撮影雰囲気を出さず、笑いのある場所であれば緊張せず撮影できます。

そんな場所にしています。

ヘアメイクで綺麗になり、安心して撮影が出来る場所だと思っています。

帰りの方がイキイキとえがおになる場所だと思っています。